Ствол головного мозга: строение, функции, общие сведения

Содержание:

Колонки

Диаметр средней колонки достигает 50 мкм. Кора устроена так, что соседние колонки тесно взаимосвязаны между собой, они выполняют одинаковые функции. Одни из них тормозят импульс, а другие – возбуждают.

Когда на нейроны воздействует какой-либо раздражитель, в ответ включается много колонок, происходит синтез и анализ полученных раздражений. Такой принцип называют экранированием. Каждая зона отвечает строго за свой участок работы.

Вертикальные колонки принято считать основной функциональной составляющей коры. Ее диаметр составляет 500 мкм. В каждой колонке проходит разветвление восходящего волокна. Каждая содержит около 1000 нейронных соединений. При возбуждении колонки происходит торможение соседних с ней. Восходящий путь колонок проходит сквозь все слои.

Между базальными ганглиями и корой располагается белое мозговое вещество. Его составляет огромное количество волокон, которые направлены во все стороны. Их называют путями конечного мозга. Выделяют три вида таких путей:

- Проекционный. Он обеспечивает связь с промежуточным мозгом и отделами ЦНС.

- Комиссуральный. Эти волокна создают мозговые комиссуры, соединяющие левое и правое полушария. Комиссуры также можно обнаружить в мозолистом теле.

- Ассоциативный. Связывает участки одного полушария.

Вся поверхность коры соотносится с сигнальными системами, потому в ней находится огромное количество нейронов (ученые называют цифру около 15 млрд.). Отростки выполняют замыкательную функцию и помогают в передаче импульсов.

Кора по своему клеточному составу уникальна. Ее клетки способны выполнять огромный спектр функций, они тесно взаимосвязаны между собою. В разных зонах плотность нейронов индивидуальна, они могут по-разному распределяться по слоям.

Где находится память?

Долгое время считалось, что клетки головного мозга взрослого человека больше не делятся, а отмершие клетки головного мозга не могут восстанавливаться. Однако в 1990-е годы общественность взбудоражило новое открытие в области головного мозга: оказалось, что в гиппокампе, маленькой внутренней части головного мозга, и у взрослого человека могут появляться новые нервные клетки. Гиппокамп активизируется при изучении чего-либо нового и как «организатор» решает, в какую ячейку памяти коры головного мозга сложить поступающие данные

Гиппокамп

способен даже расти, что немаловажно для учебного процесса. Исследование мозга лондонских таксистов помогло подтвердить значение роста клеток в гиппокампе

Оказывается, они в среднем имеют больший гиппокамп, чем остальные люди. Причиной этого явления неврологи считают тот факт, что таксисты в этом городе, насчитывающем семь с половиной миллионов жителей, должны сильнее, чем другие люди, тренировать свое чувство ориентации и память на местность. Кроме того, им приходится регулярно сдавать сложный экзамен, который требует многомесячного изучения сети улиц Лондона. Невероятное сплетение улиц 33 районов на почти 160 квадратных километрах подвергают напряжению гиппокамп таксистов настолько, что он вырастает до необыкновенных размеров.

Наша память не сортируется по предметам и не имеет какого-либо центра, где могли бы скапливаться все сохраненные факты. В головном мозге царит совершенно иной порядок: память различается по содержанию и времени. Головной мозг имеет различные системы памяти, в которых откладываются различные знания и опыт соответственно различным функциям. Выделяют кратковременную и долговременную память. Память сохраняет как осознанные, так и неосознанные события, и сохранение происходит не обязательно в тех же структурах головного мозга, что и воспоминания. Пока события и факты ищут свое место в долговременной памяти, которая хранится в отдельных системах по всей коре головного мозга, проходит очень много времени. Гиппокамп, который является прежде всего фильтром или промежуточным запоминающим устройством для фактов и автобиографических воспоминаний, решает, обрабатывать полученную информацию дальше или нет и найдется ли в долговременной памяти место для новых знаний.

По этой причине у школьников порой возникают сложности с запоминанием и воспроизведением материала. Даже увлеченный географией ученик может не запомнить надолго скучные сведения об экономическом развитии и специализации различных регионов Аргентины, но он, скорее всего, легко вспомнит название столицы Аргентины Буэнос-Айрес, а также субтропические леса и их обитателей. Насколько глубоко отложились в его памяти знания об этой стране, покажет итоговая контрольная работа в конце четверти.

Смирнова Ольга Леонидовна

Невропатолог, образование: Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. Стаж работы 20 лет.

Написано статей

Какая часть мозга отвечает за память и что влияет на этот процесс, важно знать всем. Каждый день мы получаем массу информации, часть из которой запоминается

Почему одни воспоминания остаются в памяти, а другие нет, какой механизм действия памяти?

Памятью называют способность к запоминанию, накоплению и извлечению полученных сведений. Сколько может запомнить человек, зависит от его внимания.

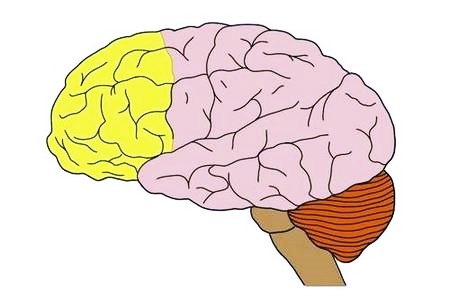

Память формируется несколькими участками головного мозга: корой мозга, мозжечком, лимбической системой. Но в большей степени на нее влияют височные доли мозга. Процесс запоминания происходит в гиппокампе. Если повреждена височная область с одной стороны, то память становится хуже, но при нарушениях в обеих височных долях процесс запоминания полностью прекращается.

Функционирование памяти зависит от состояния нейронов и нейромедиаторов, обеспечивающих связь между нервными клетками. Они концентрируются в области гиппокампа. К нейромедиаторам относят и ацетилхолин. Если этих веществ не хватает, то память значительно ухудшается.

Уровень ацетилхолина зависит от количества энергии, производимой в процессе окисления жиров и глюкозы. Нейромедиаторы концентрируются в органе в меньших количествах, если человек переживает стресс или страдает от депрессивных состояний.

Хозяйственное значение и применение

Применение коры в хозяйстве и промышленности разнообразно.

Пробка пробкового дуба и бархата амурского, содержащаяся в корке, используется для изготовления пробок для бутылок и в качестве изоляционного материала. Пробка берёзы (берёста) идёт на изготовления тары, поделок, выработку дёгтя.

Из липовой, вязовой, дубовой, берёзовой, ивовой коры (луба) получают мочало, ранее плели обувь (лапти), делали рогожи.

Кора бересклета содержит около 7 % гутты, из которой получают латекс.

Кора дуба, ели, ивы содержит дубильные вещества.

Из коры крушины, мелии ацедарах, хинного дерева получают лекарственные препараты.

Из высушенной коры корицы (Cinnamomum verum J.Presl) получают корицу, а из коричника китайского (Cinnamomum aromaticum Nees) — кассию, или фальшивую корицу.

Снятую с дерева кору (корьё) используют для производства ткани, верёвки, из неё изготавливают различные предметы быта, ей обшивают стены и кроют крыши.

| Кровля из коры на традиционном корейском доме, Самчхок; дом из коры, ирокезы, провинция Онтарио, Канада; добыча коры тсуги, предназначавшейся для дубления кож, в штате Нью-Йорк, США; пробка на поперечном спиле дуба пробкового |

Некоторые растения выращивают в садах и парках именно из-за их декоративной коры (клён зеленокорый (Acer tegmentosum (Maxim.) Maxim.), клён змеекорый (Acer capillipes (Maxim.) Maxim.), кизил белый (Cornus alba L.), берёза бумажная (Betula papyrifera Marshall), вишня тибетская (Prunus serrula Franch.), мелия ацедарах (Melia azedarach L.), земляничное дерево Менциса (Arbutus menziesii Pursh), кизил блестящий (Cornus sericea L.)).

| Декоративная кора кизила блестящего, клёна змеекорого, земляничного дерева Менциса, мелии ацедарах |

Кору берёзы бумажной индейцы Северной Америки использовали в качестве материала для письма.

Корой берёзы бумажной покрывали наружную сторону каноэ, так как она не пропускает воду.

Берёзовая кора — основной зимний продукт питания американских лосей. Корой осины, ивы, тополя и берёзы питаются бобры.

Кору используют в садоводстве в качестве мульчи.

Вторичная кора (флоэма) некоторых растений употребляется в пищу. В Скандинавии из коры сосны обыкновенный готовят , а саамы запасают молодую сосновую кору весной как пищевой ресурс.

Функции коры

Кора головного мозга человека отвечает за контроль над множеством функций, которые используются в разных аспектах жизнедеятельности организма человека. Ее толщина составляет около 3-4 мм, а объем довольно внушительный за счет наличия связующих с центральной нервной системой каналов. Как по электросети происходит восприятие, обработка информации, прием решений с помощью нервных клеток с отростками.

Внутри коры головного мозга вырабатываются различные электросигналы (тип которых зависит от текущего состояния человека). Активность этих электрических сигналов зависит от самочувствия человека. Технически электросигналы такого типа описываются с помощью показателей частоты и амплитуды. Большее количество связей и нейронов локализовано в местах, которые несут ответственность за обеспечение наиболее сложных процессов. При этом кора головного мозга продолжает активно развиваться в течение всей жизни человека (по крайней мере, до того момента, пока развивается его интеллект).

В процессе обработки информации, поступающей в мозг, в коре формируются реакции (психические, поведенческие, физиологические и т.д.).

Наиболее важными функциями коры мозга являются:

- Взаимодействие внутренних органов и систем с окружающей средой, а также друг с другом, правильное течение обменных процессов внутри организма.

- Качественный прием и обработка получаемой информации извне, осознание полученной информации за счет протекания процессов мышления. Высокая чувствительность к любой получаемой информации достигается за счет большого количества нервных клеток с отростками.

- Поддержка беспрерывной взаимосвязи между различными органами, тканями, структурами и системами организма.

- Формирование и правильная работа сознания человека, течение творческого и интеллектуального мышления.

- Осуществление контроля над активностью речевого центра и процессами, связанными с разными психическими и эмоциональными ситуациями.

- Взаимодействие со спинным мозгом и другими системами и органами человеческого организма.

Некоторые ученые уверены, что передние отделы больших полушарий отвечают за самосознание человека, за его специфичные особенности характера. Известен тот факт, что люди, у которых передние отделы поражены в той или иной степени, испытывают определенные сложности с социализацией, они практически не уделяют внимания своему внешнему виду, им не интересна трудовая деятельность, не интересует мнение окружающих.

С точки зрения физиологии, значение каждого отдела больших полушарий сложно переоценить. Даже тех, которые на данный момент до конца не изучены.

Врожденные

К врожденным патологиям коры головного мозга относят церебрастенический, неврозоподобный и психоорганический синдромы.

Церебрастенический синдром представляет собой первичное заболевание, характеризующееся органическим повреждением серого вещества мозга, на фоне чего у малыша начинают развиваться такие неприятные симптомы, как бессонница, вегетативное расстройство, быстрая утомляемость, плохой аппетит.

Дети, у которых диагностирована данная патология, имеют апатичный характер, но при этом часто испытывают раздраженность.

Неврозоподобным синдромом называют невротическое состояние, проявлению которого предшествует органическое либо инфекционное поражение мозга, возникновение соматической патологии, а также развитие общей интоксикации. К основным симптомам неврозоподобного синдрома относят нарушение режима дня, появление раздражительности и эмоциональной лабильности, присутствие головной боли.

Психоорганический синдром проявляется как результат органического поражения мозговой коры, чему способствуют такие патологии, как сифилис, сосудистые заболевания, черепно-мозговая травма, хроническое расстройство обменных процессов, токсикомания

Клиническая картина психоорганического синдрома характеризуется потерей интеллектуальных способностей: у ребенка ухудшается память и внимание, он становится неспособным контролировать собственные эмоции

Вторая ипостась гена

В начале 50-х годов прошлого века возникла идея, что память не может ограничиваться только электрическими процессами — для долговременного хранения информации в мозгу она должна быть законсервирована в химическом виде. Хотя в ту пору существовали ещё весьма общие представления о геноме клетки, появилась мысль, что он не только хранит наследственную информацию, но и участвует в хранении информации, приобретённой в течение жизни.

Чтобы это проверить, нужно было посмотреть, вызывает ли обучение синтез нуклеиновых кислот и белков в мозге. После того как стал известен принцип работы генома — ДНК → РНК → белок, эксперименты стали более целенаправленными. И вот что выяснилось. Сразу после того, как животных обучали какому-либо навыку, в их мозге усиливается синтез РНК. (Для того чтобы это обнаружить, им вводили вещества-предшественники РНК с радиоактивной меткой). Это происходило и с мышами, которых обучали избегать электрического тока в ответ на звуковой сигнал, и с цыплятами, у которых вырабатывали запечатление на объект, и с золотыми рыбками, которых обучали плавать с прикреплённым к брюшку плотиком. А если синтез РНК затормозить, то животные совершают много ошибок или вообще не способны усвоить навык.

В это же время в мозгу синтезируются и новые белки — это также удалось определить по включению радиоактивных изотопов. Блокаторы синтеза белка нарушают долговременную память, не затрагивая память краткосрочную. Из этого становится понятно, как работают гены: при обучении на матрице ДНК синтезируется РНК, которая, в свою очередь, порождает новые белки. Эти белки вступают в действие через несколько часов после приобретения информации, и они-то обеспечивают её хранение. А инициаторы всех этих событий — электрические процессы, происходящие на мембране нервной клетки.

Группа исследователей из отдела системогенеза Института нормальной физиологии РАМН под руководством доктора медицинских наук члена-корреспондента РАМН К.В. Анохина поставила перед собой задачу найти такие методы исследования, которые бы позволяли одновременно исследовать активность нервных клеток во всём мозгу в связи с каким-либо поведением или познавательной (когнитивной) деятельностью. «Начиная работу, мы были убеждены, что информация от синапсов передаётся на другой, более глубокий уровень — проникает в ядро клетки и каким-то образом изменяет работу генов, — говорит Константин Владимирович — Осталось найти эти гены».

Надо сказать, что в клетках мозга работает несметное множество генов — у человека половина из всех изученных генов экспрессируется только там. Задача была в том, чтобы из всего их множества найти ключевые, участвующие в сохранении новой информации. Поиск увенчался успехом в середине 1980-х годов, когда К.В

Анохин и его коллеги обратили внимание на так называемые «непосредственные ранние гены». Такое название они получили за способность первыми откликаться на внеклеточные стимулы

Роль же «ранних» генов заключается в том, чтобы «разбудить» другие — поздние гены. Их продукты — регуляторные белки — транскрипционные факторы, воздействуют на участки молекулы ДНК и запускают процесс транскрипции — переписывания информации с ДНК на РНК. В конце концов «поздние» гены синтезируют свои белки, которые вызывают в клетке необходимые изменения, например образуют новые связи нейрона.