Подмышечная ямка

Содержание:

- Рентген симптомы десквамационной пневмонии

- Судьбоносные встречи

- Когда наблюдается симптом Керли на рентгеновском снимке

- Показания к проведению манипуляции

- Возможные осложнения

- Тяжи Керли при лимфоидной интерстициальной пневмонии

- Пальпация грудной клетки

- Классификация томографов

- Показания для проведения манипуляции

- Причины развития

- Рентгеновский симптом Кёрли при тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА)

- Анатомия и функции

- Лимфаденит

- Топографическая анатомия груди

- Плевральная пункция у детей

- Что нельзя делать при переломе рёбер

- Цитологическое и гистологическое исследование

- Противопоказания к обследованию

- Основные анатомические оси:

Рентген симптомы десквамационной пневмонии

Десквамационная пневмония развивается у курильщиков после 40-50 лет. Ее патогенетические звенья связаны с поражением альвеол. При длительном воздействии на слизистую оболочку верхних дыхательных путей токсических смол возникает нарушение альвеолярной вентиляции и снижение толщины защитной оболочки альвеол – сурфактанта.

Присоединение бактерий приводит к формированию хронического воспаления. Из-за этого организм не получает достаточное количество кислорода. Постепенно формируется хроническая гипоксия внутренних органов. На рентгеновском снимке десквамационная пневмония проявляется в виде синдрома «матового стекла». Участки поражения на рентгенограмме выглядят, как гомогенные низко интенсивные тени. Рядом с ними наблюдается линии Керли типа А или В. Прогноз при заболевании благоприятный, но необходим отказ от курения.

Судьбоносные встречи

Далеко не у каждого на руке найдется редкое в Хиромантии явление — черта Судьбы, или Рока (ЛС). Это строго вертикальная отметина, тянущаяся по направлению от среднего пальца вниз, к основанию ладони. Ее наличие — признак того, что у персоны есть важная, высшая цель.

- Если «влиятельные» черточки обнаружены возле ЛС, они означают хороших, но временных помощников.

- Когда черты вливаются в ЛС, после чего она утолщается, то значение линии Влияния в Хиромантии в данном случае — появление верного соратника. Это может быть новый друг, муж или жена, или даже ребенок, продолжатель династии.

- Горизонтальная или наклонная черта, рассекающая ЛС — знак опаснейшего врага, который встанет на пути и может мешать достижению цели.

- Бывает, что черточка вливается в ЛС, после чего ЛС становится тоньше и обрывается. В Хиромантии это может означать обманутое доверие, расчетливое предательство того, кого обладатель такого рисунка принимал за своего.

Когда наблюдается симптом Керли на рентгеновском снимке

Синдром появляется при:

- сердечной недостаточности;

- пневмофиброзе;

- отложении солей тяжелых металлов;

- канцероматозе легких;

- отложении гемосидерина.

При сердечной недостаточности нарушается кровоснабжение в малом круге, что сопровождается застойными изменениями легочной паренхимы.

Пневмофиброз – необратимое состояние, при котором разрастается соединительная ткань между альвеолярными ацинусами. Сдавление кровеносных сосудов рубцами приводит к застойным изменениям, которые на рентгеновском снимке отражаются линейными тяжами.

Аналогичная морфологическая картина наблюдается при отложении гемосидерина (сложное соединение железа) в перегородках между альвеолярными ацинусами.

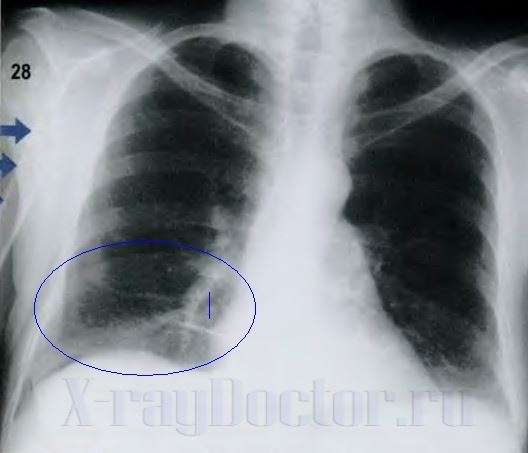

Фото рентгенограммы: линии Керли типа A

Фото рентгенограммы: линии Керли типа A

Какие типы бывают

На рентгенограмме определяют следующие типы линий:

- Длинные (тип А) – 2-6 см. Они не ветвятся, расходятся к периферии от центральной части ворот легких. Возникают за счет образования коллатералей между центральными и периферическими сосудами. Линии типа А никогда не возникают в одиночестве, а всегда сочетаются с другими разновидностями тяжистости Керли.

- Короткие (тип B) – менее 1 см. Расположены в периферических отделах легкого. Отражают застой крови междольковых перегородок. Тяжи перпендикулярны между собой и часто проецируются на реберно-диафрагмальные синусы. Появляются при интерстициальных болезнях легких и сердечной недостаточности.

- Тонкие (тип С) – очень тонкие, но длинные. На протяжении всей легочной паренхимы образуют сетчатые тяжи. Наблюдаются редко.

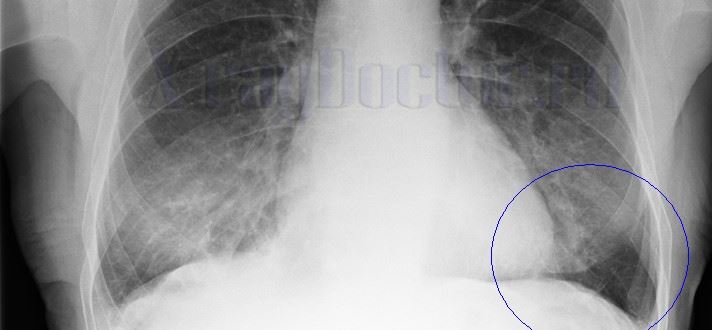

Рентгенограмма: тяжи Керли типа B

Рентгенограмма: тяжи Керли типа B

Показания к проведению манипуляции

Проведение плевральной пункции может осуществляться как по диагностическим, так и по терапевтическим показаниям. Во-первых, поводом для диагностики является выпот, увеличение количества жидкости в плевральной полости до 3-4 мл, а также взятие образца ткани на исследование в случае подозрения на опухоль.

К симптомам наличия выпота можно отнести:

- Появление боли при кашле и глубоком вдохе.

- Ощущение распирания.

- Появление одышки.

- Постоянный сухой рефлекторный кашель.

- Асимметрию грудной клетки.

- Изменение перкуторного звука во время простукивания в конкретных областях.

- Слабое дыхание и голосовое дрожание.

- Затемнение на рентгеновском снимке.

- Изменения в расположении анатомического пространства в средних отделах грудной клетки (средостения).

Во-вторых, плевральная пункция показана для забора содержимого из полости для проведения бактериологического и цитологического анализа в целях выявления и подтверждения таких патологий, как:

- Застойный выпот.

- Воспалительный процесс из-за застоя жидкости (воспалительный экссудат).

- Скопление в плевральной полости воздуха и газов (спонтанный или травматический пневмоторакс).

- Скопление крови (гемоторакс).

- Наличие гноя в плевре (эмпиема плевры).

- Гнойное расплавление легочной ткани (абсцесс легкого).

- Скопление в плевре жидкости невоспалительного характера (гидроторакс).

В ряде случаев диагностическая плевральная пункция может стать одновременно и лечебной. Терапевтическим показанием для проведения плевральной пункции является необходимость осуществления ряда лечебных манипуляций, таких как:

- Извлечение из полости содержимого в виде крови, воздуха, гноя и т. п.

- Дренирование абсцесса легкого, обнаруженного в непосредственной близости к грудной стенке.

- Введение антибактериальных или противоопухолевых лекарственных препаратов в плевральную полость непосредственно в очаг поражения.

- Лаваж (лечебная бронхоскопия) полости при определенных воспалениях.

Возможные осложнения

Осложнения после плевральной пункции редки. Среди них наиболее вероятны:

- Пневмоторакс при поступлении воздуха через иглу либо травмировании легкого;

- Кровоизлияние в полость плевры или стенку грудной клетки (чаще всего при прохождении иглы сквозь межреберную артерию);

- Воздушная эмболия;

- Гипотензия и обмороки при введении анестетиков либо в качестве реакции на саму процедуру у чувствительных лиц;

- Инфицирование при несоблюдении соответствующих профилактических мер;

- Повреждение пункционной иглой внутренних органов (селезенки, печени, диафрагмы, сердца).

При неаккуратных действиях специалиста возможно повреждение не только межреберных артерий, но и крупных сосудов средостения и даже сердца, которое чревато гемотораксом и гемоперикардом. Вскрытие просвета эмфизематозной буллы или попадание воздуха при введении иглы приводит к подкожной эмфиземе. Для профилактики осложнений, в том числе тех, которые могут быть нанесены рукой врача, и разработан алгоритм действий, который следует неукоснительно соблюдать любому врачу, взявшемуся за пункцию.

Операция.Инфо

Тяжи Керли при лимфоидной интерстициальной пневмонии

Лимфоидная интерстициальная пневмония развивается на фоне заражения вирусами ВИЧ или Эпштейн-Бар. Тяжи Керли формируются у четвертой части пациентов с данной патологией. Как правило, при их появлении у человека наблюдается сопутствующая патология:

- Синдром Шегрена;

- Системная красная волчанка;

- Ревматоидный артрит;

- Аутоиммунное поражение щитовидной железы (тиреидит Хашимото).

Основные симптомы лимфоидной интерстициальной пневмонии:

- Прогрессирующий кашель и одышка;

- Боли в суставах и периодическое повышение температуры;

- Снижение массы тела;

- Развитие бронхоспазма;

- Дистресс-синдром;

- Увеличение печени и селезенки.

Тяжи Керли при лимфоидной пневмонии свидетельствуют о развитие застойных изменений в лимфатических сосудах при патологии сердечной деятельности.

Пальпация грудной клетки

При пальпации грудной клетки выявляют различные изменения кожных покровов, мышц, ключиц, ребер, грудины, позвонков. При пальпации ключицы ее захватывают между большим и указательным пальцем и прощупывают от акромиального отростка до грудино-ключичного сочленения

В случае перелома ключицы при осторожной пальпации зачастую обнаруживают типичное смещение внутреннего отломка в результате тяги грудино-ключично-сосцевидной мышцы кверху и кзади, а наружного – под влиянием тяжести плеча книзу и кпереди

При сравнительной пальпации надключичных ямок исследуют состояние лимфатических узлов, особенно при злокачественной опухоли органов брюшной, грудной полостей, забрюшинной клетчатки и молочной железы. У ряда больных в надключичной области определяется Добавочное шейное ребро, оказывающее Давление на плечевое сплетение и на подключичные сосуды. Определяемая пальпаторная болезненность внутреннего отдела ладключичной ямки может свидетельствовать о плексите.

Ладонью, положенной на место острого перелома ребра, ощущают так называемую «нежную» крепитацию вследствие подкожной эмфиземы из-за повреждения париетальной и висцеральной плевры. Дистальными фалангами пальцев определяют «грубую, костную» крепитацию из-за трения костных фрагментов. Для определения порядкового номера сломанного ребра подсчет их начинают сверху вниз, помня при этом, что ниже ключицы прощупывается II ребро.

Подсчет ребер можно начинать и снизу – с XII ребра. Определяемые пальпаторно неровность и шероховатость ребра при сохранении его целостности могут свидетельствовать о воспалении надкостницы. Изолированная болезненность межреберного промежутка при наличии данных, свидетельствующих о воспалительном процессе, позволяет предполагать в глубине (плевра, легкое) наличие гнойного фокуса.

Воспаление грудных мышц (миозит) проявляется отечностью кожи и местным повышением ее температуры. Диагноз межреберной невралгии ставят при обнаружении болезненности в точках выхода кожных ветвей межреберных нервов у позвоночника, в подмышечной области, у грудины. При остеохондрозе грудного отдела позвоночника обнаруживают болезненные точки на 1-1,5 см справа и слева от остистых отростков.

Эластичность (податливость в ответ на пальпацию) грудной клетки оценивают путем осторожного сдавления ее ладонями спереди и сзади, а также с боков. https://www.youtube.com/embed/de54VMhLPHY

Этот прием также применяют в сомнительных случаях, для диагностики перелома прикрепляющихся к грудине I-VIII ребер, так как компрессия приводит к изменению их кривизны и, соответственно, к появлению в этом месте грудной клетки болевых ощущений.

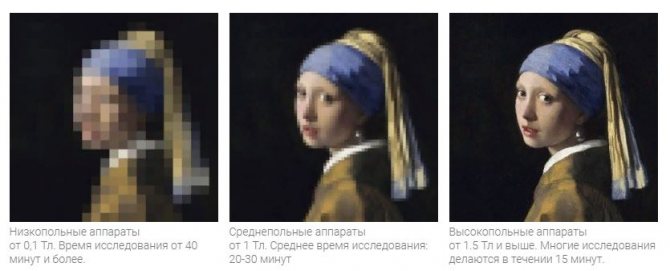

Классификация томографов

Магнитно-резонансная томография проводится в специальном оборудовании, называемом

По типу томографы делятся на открытые и закрытые.

|

|

|

| МР томограф открытого типа | МР томограф закрытого типа |

- Он подходит для пациентов, страдающих клаустрофобией и для детей, которым может быть страшно в замкнутом пространстве закрытого томографа;

- Имеет воздушный зазор, в который помещается пациент, как правило больше, чем у томографов закрытого типа. Это даёт возможность провести обследование пациентам с избыточным весом.

Преимуществами томографа закрытого типа являются:

Время обследования меньше, чем у открытого

Время обследования важно для тех пациентов, которые по тем или иным причинам не могут сохранить неподвижность в течение длительного времени.

Качество снимков у закрытого томографа выше, потому что качество снимков зависит от величины создаваемой напряженности магнитного поля, измеряемой в единицах Тесла. Томографы открытого типа в силу конструктивных особенностей не могут создать напряженность сопоставимую с томографами закрытого типа.

По напряженности создаваемого магнитного поля томографы делятся на:

- Низкопольные – до 0,5 Тесла.

- Среднепольные – от 0,5 до 0,9 Тесла.

- Высокопольные – от 1,0 до 1,5 Тесла.

- Свервысокопольные – 3 Тесла.

Как правило напряженности 1,5 Тесла достаточно для получения снимков приемлемого качества.

|

|

| Качество изображения от мощности оборудования |

Среди заболеваний и проблем, что показывает магнитно-резонансная МРТ мягких тканей шеи:

- патологии позвонков и межпозвоночных дисков;

- снижение проводимости нервных импульсов;

- болезни спинного мозга;

- тромбоз;

- разрушение позвонков;

- аневризму;

- расслоение сонной артерии;

- васкулит.

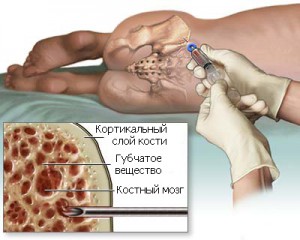

Показания для проведения манипуляции

- Внутрикостное введение медикаментов;

- Определения качества пунктата донора для трансплантации;

- Диагностика заболеваний (анемия, острая лейкемия, лучевая болезнь, лейкоз).

Пункция костного мозга

Внутрикостное введение лекарственных средств применяют тогда, когда нет возможности осуществить укол в вену (слабо выражена венозная сетка, имеются массивные ожоги). Вводить разрешается те же самые препараты, что и внутривенно (это может быть NaCl, плазмозаменители, спиртовые и водные растворы и др.).

В случае, когда требуется пересадка костного мозга, проводится качественный отбор донора. Больному будут вводить в организм стволовые клетки донора, которые в свою очередь дадут жизнь новым клеткам крови. Операция производится при таких тяжелейших состояниях, как злокачественные заболевания крови. Донором может стать как родственник, посторонний, так и сам больной, при условии, что заболевание находится в стадии ремиссии. Помимо всех обследований проводится пункция и биопсия костного мозга, которая нужна для того, чтобы сравнить материал донора и реципиента на совместимость, а также обследовать клетки донора на качество. Биопсия не делается только в том случае, когда донором выступает сам больной.

Проведение пункции и взятие клеток на биопсию нужно для диагностики заболеваний крови. Также это позволяет выяснить причину нарушений в работе кроветворной системы. Она может помочь в определении наличия или отсутствия метастаз в костном мозге.

Причины развития

Увеличение подмышечных лимфоузлов это не основное заболевание, а проявление имеющейся в организме патологии. Лечение в данном случае направлено в первую очередь на устранение основной причины. Размеры здоровых лимфоузлов составляют 0,5-1,0 см. Они безболезненны, подвижны и не спаяны между собой.

Фото: Липома

Причины увеличения лимфатических узлов делятся на две основные группы.

Воспалительная:

- Общая вирусная инфекция (ветряная оспа, инфекционный мононуклеоз, цитомегаловирус и т.п.). Изменения незначительны: боль выражена неярко, спаечных процессов не наблюдается. После устранения вирусной инфекции, спустя некоторый промежуток времени (1-2 недели), восстановление происходит само собой. Никаких дополнительных мер принимать не нужно.

- Инфекционный процесс в области верхних конечностей (раны, болезнь кошачьих царапин, панариции и т.п.). Лимфоузлы в данном случае выполняют барьерную функцию, предотвращая поступление инфекции в общий кровоток. Увеличение наблюдается только с той стороны, с которой располагается очаг. Патологические нарушения в организме сопровождаются воспалением сосудистых структур в области лимфоузлов – лимфангит. Лечение заключается в поведении хирургического вмешательства с целью очищения инфицированных мягких тканей верхней конечности. В обязательном порядке назначаются антибиотики.

- Карбункул или фурункул. Характеризуются наличием воспаления в районе волосяных фолликулов. Из очага бактерии проникают в лимфоток и задерживаются «фильтрами», что и сопровождается их увеличением. Лечение проводится при помощи вскрытия гнойника и проведения санации. После устранения основной причины общее состояние организма приходит в норму.

Не воспалительная:

- Саркаидоз. Системное заболевание сопровождается поражением лимфатической системы в нескольких областях одновременно. При этом наблюдаются дисфункции печени и легких. В редких случаях поражается кожный покров и глаза. Больной страдает от общей слабости, сухого кашля и болевых ощущений в области груди. Клиническая картина напоминает туберкулез легких.

- Лимфома. Злокачественное заболевание, которое может поражать не только лимфоузлы, но и внутренние органы. В организме происходит бесконтрольная выработка лимфоцитов, которые имеют перерожденную форму.

- Мастопатия и рак молочной железы. При появлении опухолей в области груди, состоящих из железистых тканей, в 10% случаев происходит увеличение лимфатических капсул. Отличительные черты – низкий болевой порог, отсутствие спаечного процесса.

Если увеличился лимфоузел под мышкой, то следует немедля посетить специалиста, который проведет комплексное обследование и назначит эффективное лечение основного заболевания. При необходимости будут проведены симптоматические коррективы.

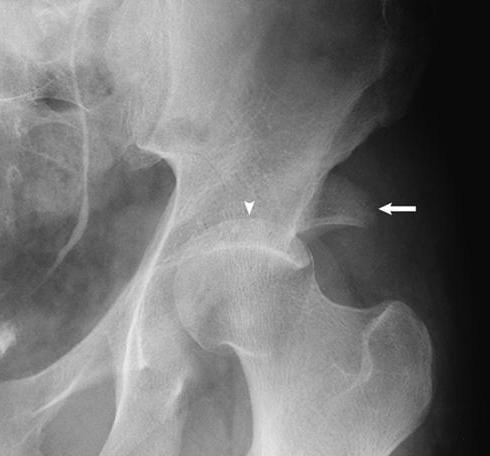

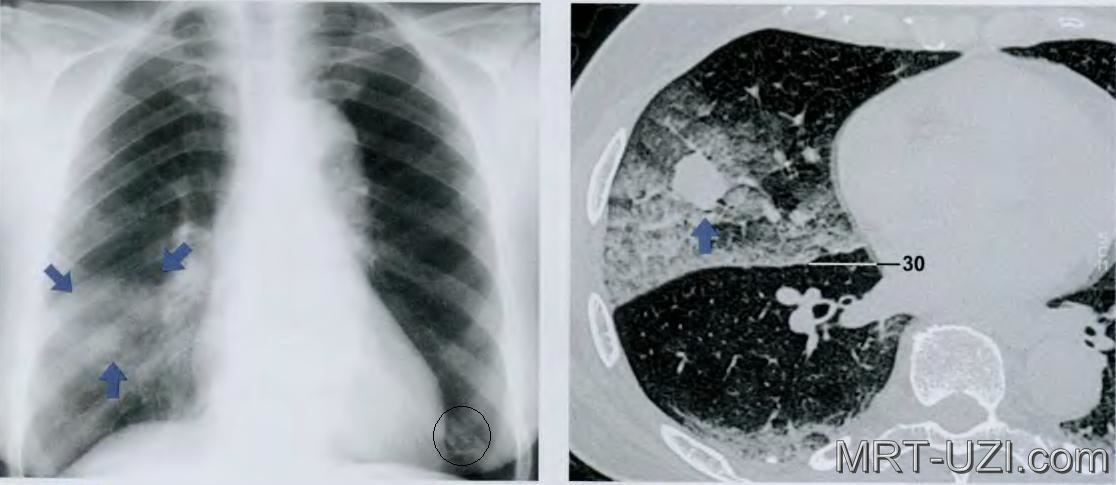

Рентгеновский симптом Кёрли при тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА)

Фото рентгенограммы и компьютерной томограммы при кровоизлиянии в правое легкое: слева в нижней доле – линии Керли типа B

Фото рентгенограммы и компьютерной томограммы при кровоизлиянии в правое легкое: слева в нижней доле – линии Керли типа B

Рентгеновский симптом Кёрли определяется при тромбоэмболии ветвей легочной артерии (ТЭЛА). Патология характеризуется закупоркой крупного сосуда – легочной артерии. При попадании в нее тромбов или эмболов из нижних конечностей возникает летальный исход.

Правда, не всегда закупоривается основной ствол артерии. При тромбоэмболии мелких ветвей сосуда формируется специфический инфильтративный очаг за счет прекращения кровоснабжения сегмента или субсегмента легкого. Если очаги появляются в нижних легочных полях, можно наблюдать линии Кёрли типа В в проекции наддиафрагмальных зон базальных отделов легких.

Нужно отметить, что рентгеновское обследование при тромбоэмболии легочной артерии играет важную роль. При закупорке мелких ветвей могут отсутствовать клинические симптомы заболевания:

- Кровохарканье;

- Одышка;

- Боли в боку.

Запущенная патология опасна дыхательной недостаточностью. Выявление инфильтративного очага в верхних отделах легочных полей и тяжей Керли внизу должно насторожить врача рентгенолога. Если сделать повторный снимок органов грудной клетки можно обнаружить смещение интенсивных теней, которые сформированы тромбами.

На фоне закупорки крупной артерии возникает увеличение правых отделов сердца (гипертрофия), повышение сокращений левого желудочка, ослабление легочного рисунка в области тромбированного сосуда. При ангиографии у части пациентов появляется расширение верхней полой вены.

Вышеописанные изменения приводят к застоям лимфатической системы легких. На этом фоне нередко наблюдается тяжистость Керли.

Вышеописанные изменения хорошо выявляются при применении магнитно-резонансной томографии. Метод позволяет четко локализовать патологии. Подобное оборудование могут позволить себе только крупные медицинские клиники.

«Провинциальным» рентгенологам приходится выявлять интерстициальные пневмонии и тромбы легочной артерии классическим способом – при анализе серии рентгенограмм. И поверьте, у них это хорошо получается.

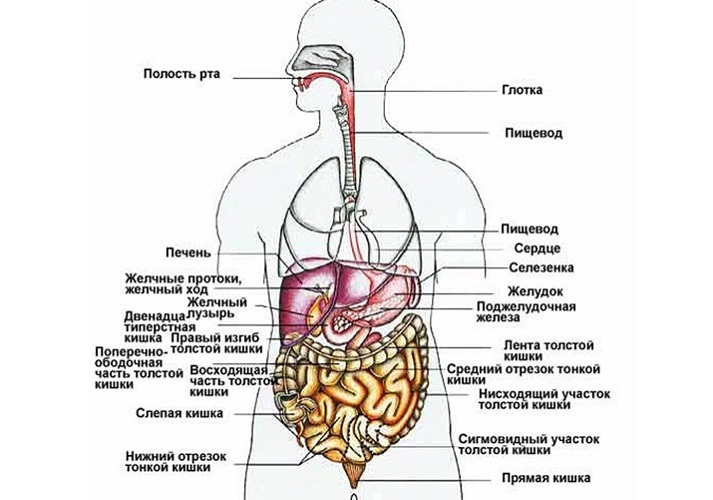

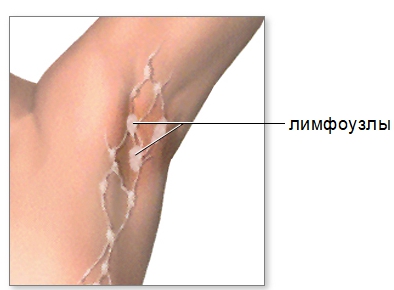

Анатомия и функции

Узлы делятся на группы:

- Грудная.

- Подлопаточная.

- Латеральная.

- Центральная.

- Верхушечная.

Количество и расположение:

- До 9 штук, связанных с молочной железой, боковой стенкой грудной клетки и самой грудной клеткой. Находятся у внутренней стенки подмышечной впадины (грудная).

- У задней стенки в ямке размещаются до 11 узлов, которые связаны с грудной полостью и с верхней конечностью (подлопаточная).

- Латеральных узлов насчитывают до 8 штук.

- В центре подмышечной впадины до 8 узлов. Они связаны с грудной клеткой, молочной железой, верхними конечностями. Их задача – очистка поверхностных лимфатических сосудов (центральная).

- Во впадине до 10 узлов. Они находятся в подмышечной ямке и связаны с другими лимфоузлами. Имеют связь с верхними конечностями и молочной железой (верхушечная).

Узлам свойственно соединяться друг с другом, количество их непостоянно и меняется с возрастом.

Лимфоузлы незаменимы в системе иммунитета организма:

- играют роль биологического фильтра, обезвреживают чужеродные элементы и микроорганизмы;

- обеспечивают созревание клеток иммунитета;

- уничтожают онкологические клетки;

- выводят из организма яды бактериальных и грибково-паразитарных простейших.

Лимфаденит

Лимфаденит – воспаление лимфатических узлов инфекционного происхождения. Этот процесс может задеть как один узел, так, иногда, воспаляется целая группа лимфоузлов.

Причинами чаще всего служат инфекционные заболевания, вызванные стрептококком, стафилококком, простейшими, которые через рану попадают в лимфатический сосуд.

Симптомы:

- болевые ощущения;

- отёчность;

- покраснение кожи;

- нагноение;

- «слипание» лимфоузлов в один.

Формы воспаления узлов:

- Серозный – первоначальная стадия. Воспаление наблюдается, но гной не выделяется.

- Гнойный – в отличие от начального, гной выделяется. Необходимо хирургическое вмешательство.

По продолжительности болезни классифицируются на:

- Острые – заболевания быстро прогрессируют.

- Хронические – могут длиться до нескольких лет. Они связаны с аутоиммунным состоянием, раковой опухолью.

- Рецидивирующие – синусоидальное протекание болезни.

Осложнения при лимфадените, как и при каждом патологическом процессе, встречается часто.

Серозная фаза перерастает в гнойную. Существует риск распространения на клетчатку аксиллярной области. Возникает флегмона, сепсис. Для предотвращения опасных ситуаций назначенный курс лечения необходимо пройти полностью.

Топографическая анатомия груди

Необходимо понимать, что мои статьи не подходят для полноценной подготовки. Я не являюсь преподавателем и не имею учёной степени. Я — студент-старшекурсник, который любит фундаментальные медицинские науки. Я надеюсь, что мои статьи помогут вам начать разбираться в топографической анатомии, но пожалуйста, не используйте их как единственный источник знаний.

Базовые сведения о груди

Грудь (thorax) — часть туловища, расположенная между шеей и животом. Грудь имеет передний, боковой и задний отделы. Задний отдел груди — это спина.

Грудь включает в себя грудную клетку (compages thoracis) и грудную полость (cavitas thoracis). Грудная клетка — это костная основа груди, состоящая из 12 пар рёбер, которые спереди прикрепляются к грудине, а сзади — к позвонкам грудного отдела позвоночника. Костная основа груди укрепляется многочисленными мышцами, которые участвуют в акте дыхания.

Грудная полость — это пространство, которое находится внутри грудной клетки. В грудной полости находятся лёгкие и средостение (mediastinum). Средостение — это комплекс органов, крупных сосудов и нервов, которые располагаются между лёгкими. Средостение делят на переднее и заднее. Условная линия, разделяющее переднее и заднее средостение, проходит через корень лёгкого.

К переднему средостению относят:

- Сердце;

- Тимус;

- Верхняя полая вена;

- Восходящая аорта;

- Лёгочные артерии и вены;

- Трахея

К заднему средостению относят:

- Пищевод;

- Грудной (лимфатический) проток;

- Грудная часть симпатического ствола;

- Грудная аорта;

- Блуждающие нервы (частично).

Как видите, грудная полость содержит важнейшие органы, магистральные сосуды и нервные стволы. Для того, чтобы лучше понимать, где это всё находится, необходимо знать главные ориентиры груди. Давайте их рассмотрим.

Границы груди

Чтобы провести верхнюю границу груди, следует начать от ярёмной вырезки грудины (зелёный цвет), затем продвинуться латерально по ключицам (голубой цвет) и далее к акромиально-ключичным суставам (красный цвет).

От акромиально-ключичных суставов (красный цвет) следует пройти в сторону спины к остистому отростку 7-го шейного позвонка (зелёный цвет). Получившаяся условная линия (голубой цвет) замкнёт верхнюю границу груди.

Нижняя граница груди проецируется на линию, которая идёт от мечевидного отростка грудины по рёберной дуге к остистому отростку 12-го грудного позвонка.

Топографические линии груди

Будьте особенно внимательны с этими линиями. Их необходимо запомнить потому что именно на них проецируются границы жизненно важных органов грудной полости.

Линии передней части груди

Передняя серединная линия (linea mediana anterior) — это линия, которая проходит через середину грудины. Это самая медиальная линия передней части человеческого тела. Также это единственная непарная топографическая линия на передней стороне груди.

Грудинная линия (linea sternalis). Это парные линии, которые проходят по латеральным краям грудины.

Среднеключичная линия (linea medioclavicularis). Она проходит от середины ключицы. Более простой ориентир — середина соска. У женщин, как правило, среднеключичная линия проходит точно через середину соска, у мужчин с развитой мышечной массой сосок может оказаться латеральнее чем среднеключичиная линия.

Кстати говоря, в нашем случае именно так и происходит.

Окологрудинная линия (linea parasternalis). Эта линия проходит на середине расстояния между грудинной и среднеключичной линиями.

Линии боковой части груди

Передняя подмышечная линия (linea axillaris anterior). Она начинается от переднего края подмышечной ямки и продолжается вертикально вниз.

Средняя подмышечная линия (linea axillaris media). Проводится от самой глубокой точки подмышечной ямки вертикально вниз.

Задняя подмышечная линия (linea axillaris posterior). Эта линия проводится вниз от задней стенки подмышечной ямки.

Линии задней части груди (спины)

Задняя срединная линия (linea mediana posterior). Это непарная линия, она является самой медиальной линией тела сзади. Задняя срединная линия проводится по остистым отросткам позвонков.

Позвоночная линия (linea vertebralis). Эти линии проходят через поперечные отростки остистых позвонков.

Лопаточная линия (linea scapularis). Эта линия проходит через нижний угол лопатки и делит его на два равных угла.

Околопозвоночная линия (linea paravertebralis). Эта линия проходит ровно посередине расстояния между лопаточной и позвоночной линиями.

Плевральная пункция у детей

В детском возрасте проведение процедуры в лечебных целях показано:

-

- Для аспирации жидкой или газовой составляющей из плевральной полости в целях облегчения дыхания.

- При экссудативном плеврите и ампиеме плевры.

- При опухолевых заболеваний в грудной клетке.

- В случае гемоторакса и пневмоторакса.

В диагностических целях пункция проводится для получения анализа из плевральной полости.

Процедуру проводят непосредственно в манипуляционных кабинетах. Ребенок должен лежать на боку (спине) или сидеть на стуле. Место прокола — 5-6-й межреберный промежуток (уровень сосков) или самая глубокая точка выпота. Вначале осуществляется местное обезболивание раствором новокаина (0,25%). Тонкой иглой делается «лимонная корочка», после чего ее меняют на иглу с большим просветом, которой прокалывается вначале кожа, а затем подкожно-жировая клетчатка и мышцы. Сместив иглу до уровня верхнего края нижележащего ребра, хирург делает прокол грудной стенки и инфильтрирует ткани новокаином. Прокол плевры дает ощущение провала иглы в пустоту.

Плевральная полость обезболивается двумя-тремя миллилитрами новокаина, после чего из нее шприцем отсасывается жидкость на пробу. В случае наличия в ней крови, гноя или воздуха, врач соединяет иглу с переходной трубкой и проводит аспирацию содержимого полости. Из шприца содержимое удаляется в заранее подготовленную емкость, при этом шприц отсоединяют от трубки специальным зажимом. После эвакуации содержимого полость промывается антисептиками. Процедура завершается введением антибиотика, но только после того, как удалось добиться максимального разряжения в плевральной полости («спадения» резиновой трубки).

В случае положительного эффекта при первой пункции манипуляции повторяют до полного выздоровления. При неудачном результате процедуры (густой гной или неудачное место прокола), разовые пункции проводят в других местах вплоть до получения положительного результата.

При отсутствии положительных результатов показано пассивное дренирование по Бюлау, или активное, путем создания разрежения при подсоединении дренажной трубки к водоструйному или электроотсосу. Также в современной медицине все чаще практикуется микродренирование — использование венозного полиэтиленового катетера диаметром 0,8-1,0 мм, вводимого после извлечения иглы. Его преимущества: исключение травмирования органов и возможность проведения повторных промываний плевральной полости с введением антибиотиков.

Чтобы уберечь ребенка от шокового состояния в связи с потерей большого объема жидкости, а также не допустить развития инфекции и образование свища на месте канала, за ним требуется особый уход. По завершении манипуляции больного укладывают на пунктированную сторону и, чтобы облегчить дыхание, придают верхней части тела приподнятое положение. Проводится контроль основных процессов жизнедеятельности, в частности, функция дыхания контролируется вначале через каждые четверть часа, потом каждые полчаса, а затем — через 2-4 часа. Также следят за тем, чтобы не открылось кровотечение.

Что нельзя делать при переломе рёбер

Предпочтительно оказывать медицинскую помощь профессионалу. В данном случае необходимо придерживаться основных правил, которые позволят предотвратить развитие осложнений. Среди них выделяют:

- Запрет на совершение двигательной активности, совершение попыток вдоха или откашливания.

- Ограничение грубой пальпации, которая может привести к патологическому смещению отломков, а также повреждению нервных волокон и сосудов.

- Совершение попыток самостоятельного вправление поврежденных костных структур.

- Соблюдение данных правил позволит ускорить процесс выздоровления.

Для ускорения лечения симптомов перелома ребер в домашних условиях или лечения в стационаре важно избегать ошибок в оказании первой помощи

Цитологическое и гистологическое исследование

Мазки костного мозга готовят сразу после взятия пункции. Биоптат для гистологического исследования консервируют в специальных растворах. В лаборатории из биоптата готовят гистологические срезы, окрашивают их и оценивают. При этом стараются приготовить как можно больше микропрепаратов КМ, особенно при гипопластических процессах, когда взятые образцы очень бедны клеточными элементами. Цитологическое исследование проводится в день отбора образцов, на гистологию требуется до 10 дней.

При цитологическом исследовании миелограммы оценивают:

- количество и соотношение разных видов клеток;

- патологические изменения формы, размеров и структуры клеточных элементов;

- тип кроветворения;

- цитоз;

- костномозговые индексы;

- наличие специфических клеток.

Результат цитологического исследования имеет вид таблицы из трех колонок: в первой указаны названия клеточных элементов, во второй — показатели, определенные в образцах КМ, в третьей — референсные (нормальные) количественные или процентные показатели.

Противопоказания к обследованию

Противопоказания такие же, как и при обычной КТ. Обследование не выполняется при беременности, так как томография основана на рентгеновском методе и облучение может принести вред плоду, выкидышу. Другие противопоказания:

- Нестабильное либо тяжелое положение пациента. Например, если он подключен к аппарату искусственного дыхания, гемодинамические нарушения, беспрерывное внутривенное введение препаратов.

- Дети до 6 лет, психические расстройства и клаустрофобия, сильные боли, при которых пациент не может лежать неподвижно во время обследования.

- Сильное ожирение. Тучные пациенты могут не поместиться в тоннель томографа.

- Сахарный диабет 2 типа, миелома, некоторые патологии щитовидной железы, тиреотоксикоз. Контрастные препараты могут вызвать декомпенсацию или серьезные метаболические нарушения.

- Непереносимость йода. Контрастные препараты изготавливаются на его основе. При непереносимости йода могут появиться аллергические реакции, отек Квинке, анафилактический шок.

Некоторые противопоказания – относительные. Например, пациенту можно ввести наркоз для обездвиживания, поместить его в аппарат открытого типа.

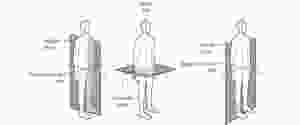

Основные анатомические оси:

-

Вертикальная ось (vertical axis) – направлена вдоль тела стоящего человека. Пример: вокруг вертикальной оси обеспечивается вращение в суставе.

-

Продольная ось — также ориентирована вдоль тела человека, но не зависит от его положения в пространстве. Она идет вдоль конечности (рука, нога), или вдоль органа, длинные размеры которого преобладают над другими.

-

Фронтальная ось (frontal axis) – по направлению совпадает с фронтальной плоскостью. Ее также называют поперечной или горизонтальной осью. Пример: вокруг фронтальной оси обеспечивается сгибание и разгибание в суставе.

-

Сагиттальная ось (sagittal axis) – ось располагается, как и сагиттальная плоскость, в переднезаднем направлении. Пример: вокруг сагиттальной оси обеспечивается отведение и приведение в суставе.

Сагиттальная плоскость и фронтальная ось

Фронтальная плоскость сагиттальная ось